仰望星空与脚踏实地

这个标题是2010年的北京高考作文题,又是六月七号,我也应景的写一点吧,只不过现在已经写不出曾经那么美好单纯的文字了。

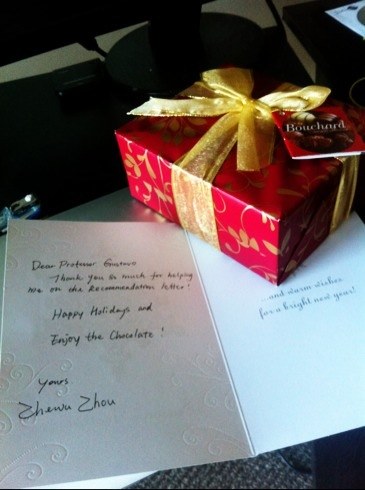

其实这大半年以来,我都在原地踏步,四处张望,说仰望星空那真是过分粉饰了。从一开始找工作的踌躇满志到错失好offer的无奈,从投学校的手忙脚乱到寄出后的手足无措,虽然结果挺好,但是内心真的可以说是像海盗船一样左摇右荡,没有一天安稳。真的感谢Tracy倾听理解,也只有她对我的情况最为了解。风平浪静之后,也是她一针见血的指出我最大的问题:福星高照而非实力使然,简而言之就是,“你小子走的都是狗屎运”。

说实话,她的这种评语,我非常抗拒,又不得不接受,因为抗拒本是源于内心不愿承认的认同。不管是找工作,找学校还是找实习,可以说运气帮了大忙。而当真刀真枪的拼硬功的时候,我便败下阵来。找学校靠的是美本的背景,找实习是组里有校友做内应,简历又恰好对上全组的胃口(他们想用的居然是我去年已经玩了一暑假的技术)。说到底,实力虽然不济,人品却是超好。如果要为自己开脱的话,客观条件倒是不少,所学尚短,基础不牢,但是都不足以称为借口。最根本的原因,还是在我心底如影随形的那份优越感,“少年班”三个字就像一个魔咒加持在身上,说好听点是让我离星空更近一寸,说难听点就是脚步虚浮,没有一步走的踏实。

前一段的我,每天都在“东”张“西”望,美东代表着华尔街,梦想着投入到腐朽的金融家们怀里,美西代表着硅谷,流着口水盯着googler们的六位数。有时琢磨着要多读文学艺术陶冶情操,有时又惦记着结交名校高人。毫不夸张的说,每天都有一半的时间里,思绪在脑海里是踮着脚尖跑来跑去的。具体到每天早上,起床的时候心底总有一阵阵虚弱,那便是又荒废了一天的写照。人们有时候总是用习惯来填满时间,用来作为不思考不学习的借口。可是坏习惯就算戒掉,无所事事依然会占据那些腾出来的时间。最后坏习惯又迂回往复,重新填充在原有的位置上,归根结底还是心浮气躁。

我们多少人都觉得找到工作就万事大吉了。只要撞大运拿到top offer,剩下的就是日复一日的被小鞭子抽着走,然后要么被埋没在所谓富足的中产阶级里,要么另一些人生大事接踵而至。可是同学之间的差距,总是在走向社会十年之后才拉开,而不断学习和思考以及实力的提升,才是事业绽放的基础。其实从多数人的懈怠中,我更多的看到的是机遇,是众人皆醉我独醒。有些时候人们说脚踏实地敌不过机遇和卡位,但是在美国这片相对的净土上,事业可真的是resume上一行一行积累出来的,进一步方能海阔天空。

好了,写到这里,似乎高考作文的时间该到了。老师教导我们应该多留一点时间给大阅读呢~